EL cuartel de la Guardia Civil de

Malpartida de Plasencia

La primavera de 2021 irrumpió con

el ruidoso ajetreo de las máquinas demoledoras en el cuartel de la Guardia

Civil de Malpartida de Plasencia, que, reducido a escombros, ha liberado el extenso

solar donde se ubicará un nuevo edificio institucional: el Centro de Día,

primera fase de un ambicioso proyecto que incluye otros servicios sociales de

gran relevancia como el Piso Tutelado y la Residencia Asistida[1].

El edificio, levantado en los años cuarenta del siglo XX y en desuso desde marzo

de 2007, cuando fue desalojado por deficiencias de habitabilidad, irá

desapareciendo poco a poco del imaginario colectivo; y las dependencias proyectadas,

cuyos cimientos avanzaron con el verano, relegarán las huellas del “nuevo

cuartel” (el de 1945) al oscuro y solitario silencio de los archivos.[2]

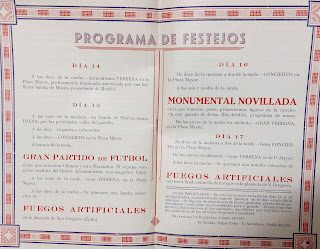

Exterior

del cuartel días antes de su demolición (a. 2021)

El que ahora nos ocupa se incluía

en el paquete de “obras y mejoras realizadas en el municipio desde el 18 de

julio de 1936”, según detallaba el alcalde Francisco Rodríguez Barrado en1955,

con motivo de la visita del Gobernador Civil en uno de los usuales recorridos por

los pueblos de la provincia para inaugurar edificios municipales. En tales

ocasiones, guiados por los maestros, los escolares salíamos junto al resto del

vecindario (preferentemente, las mujeres con los niños, pues los hombres

estaban en los campos o en los andamios) enarbolando sendas banderitas de papel

a recibir a la excelentísima autoridad, al modo e imágenes como inmortalizó

estos eventos del régimen Luis García Berlanga en Bienvenido, Míster

Marshall. En el memorial del primer edil figura que el ejecutor de la

construcción del cuartel fue el Ayuntamiento, mediante obras iniciadas en marzo

de 1943 y finalizadas en septiembre de 1945. Lo cierto es que el inmueble se

levantó no en tres años, sino a lo largo de 1945, por un coste total de 518.542,44

pesetas, incluido el importe de las cuadras, que se añadieron en 1949. Esta

nueva sede de la Benemérita venía a sustituir al cuartel viejo ubicado en la

calle Capitán Cortés (antes Mendizábal,

luego Díaz Maroto y, hoy, Escuelas), esquina con la actual Felipe

Tomé, en inmuebles de Amalia Jiménez Fernández y de su hija Jacinta Díaz

Jiménez, donde después abrirían un horno de pan o “la Tahona de doña

Amalia”. Fue, sin duda, un largo proceso

administrativo, de 1939 a 1950, durante los mandatos de los alcaldes Emilio

Fernández García, Gabino Canelo, Jacinto Canelo Sánchez, Benito Mirón Sánchez,

Manuel García Díaz, Felipe Tomé Fernández y Francisco Rodríguez Barrado.[3]

En la década 1929-1939, se habían

producido ciertas actuaciones referidas a la mala situación de las dependencias

ocupadas por los guardias civiles. Que sepamos, los alcaldes Luis Barrado

Martín, Julián Cardador Serrano y Daniel Mateos García, en los respectivos

bienios de mandato, habían tenido que dar cuenta a sus Corporaciones de

escritos del jefe de línea, quien pedía reparaciones y reformas sin demora en

las viviendas, o bien la construcción de un nuevo cuartel. En una ocasión,

hasta se apuntaba la posibilidad de que, de no ejecutarse los arreglos, la

Superioridad (sic) podría suprimir el

puesto en el pueblo. El tiempo corría. La Corporación de 1934 no podía acometer

las obras pedidas por estar atravesando el Municipio una difícil situación

económica. No obstante, ofrecería al Estado un solar para la construcción de un

cuartel. Muy similar fue la determinación del Concejo presidido por Daniel

Mateos cuando, en abril de 1936, lamentaba no poder satisfacer la petición del

oficial de la Guardia Civil, dado que el Ayuntamiento no se encontraba en

condiciones económicas de afrontar un gasto de entre cuatro mil y cinco mil

pesetas, tratándose, además, de un edificio que no era de propiedad municipal.

En este caso, se acordaba también ofrecer el terreno para un cuartel de nueva

planta, ratificando así el acuerdo de enero de 1934. Concluida la Guerra Civil,

el problema volvería a los plenos y entraba en vías de solución.

En el segundo semestre de 1939,

el oficial responsable de la casa cuartel había expuesto en dos ocasiones por

escrito a la Junta Gestora (Corporación), presidida entonces por Emilio

Fernández García, las deficiencias del inmueble y, en consecuencia, solicitaba

que se llevaran a cabo las reparaciones necesarias para mejorar la

habitabilidad de las dependencias. Se acordó la realización urgente de dichas

obras, pero, además, los gestores (concejales) decidieron recabar del Estado un

nuevo edificio, así como la correspondiente subvención; el Ayuntamiento

facilitaría gratis el solar. La construcción prevista tenía como necesidad más perentoria

proporcionar viviendas “dignas y adecuadas para las fuerzas de la Guardia Civil

de la localidad con los anexos necesarios de un cuartel”. A mediados de agosto,

el alcalde, reunido con los propietarios de fincas del término municipal a fin

de abordar la construcción proyectada, consiguió la conformidad de los

convocados para sufragar la parte destinada a cuartel (no sujeta a subvención

oficial) con aportaciones proporcionales al líquido imponible de cada uno en la

contribución territorial rústica.

El maestro de obras de la

localidad Vicente Rodríguez Ibáñez orientó al Concejo en lo referido al

proyecto y al presupuesto de las obras, pero los responsables técnicos fueron

los arquitectos madrileños Pablo Cantó Iniesta y Ramón Aníbal Álvarez, quienes

también llevaban entonces la edificación de las casas de los maestros. Para

ambas promociones de viviendas (de guardias y de maestros) iban a utilizarse

las subvenciones del Instituto Nacional de la Vivienda. El proyecto, por un

importe de 233.194 pesetas, estaba visado por el Colegio de Arquitectos de

Madrid a finales de julio de 1941. Celebrada la subasta, fue declarada desierta

no solo por haberse presentado un solo licitador y alejarse este mucho de lo

establecido en las bases de la convocatoria, sino también por exigir el

contratista condiciones ventajosas inaceptables. A finales de 1943, con Benito

Mirón Sánchez de alcalde, Aníbal y Cantó elaboraron un nuevo presupuesto que

ascendía a 310.972,36 pesetas (el de contrata, a 294.862,76 pesetas), para el

cual se solicitó la aprobación del INV y se recabó la conformidad de la

Dirección General de la Guardia Civil. Frente al proyecto inicial de 1941, en

este figuraban 10 casas y no 7, de acuerdo con la dotación de números del

cuerpo armado asignada a la localidad; de ahí que el espacio ocupado por las

viviendas añadidas habría de ir en detrimento del destinado a las cuadras de

caballos.

En marzo de 1944, la Corporación,

a la vista de que solo se hallaba protegida (subvencionada) la parte de los

pabellones para residentes, no así la destinada a cuartel, decidió que procedía

acudir a la prestación personal y de transportes ante el vecindario para cubrir

el costo de esta última, pues en el presupuesto municipal del año no había

cantidad alguna para afrontar el gasto “militar”, que corría a cargo del

municipio. En esta ocasión, el Ayuntamiento declaró la redención a metálico, y fueron establecidas las correspondientes

cuotas para los transportes y contribuyentes con arreglo a tres días de

prestación por cada vecino o propietario afectado. Los trámites ante el INV

durante la primavera y el verano sobre aspectos económicos (subvención,

anticipo, plazos, condiciones, etc.) culminaron en septiembre. El Ayuntamiento

anticiparía 153.574 pesetas (40%) y recibiría un préstamo de 191.968 pesetas

(60%). En enero, cuando concluía el bienio de Benito Mirón, se formalizó la

escritura de beneficios legales en el Instituto Nacional de la Vivienda.

Entrada al cuartel (a. 1955)

Las

obras fueron adjudicadas a Fernando Pariente Varona, contratista de Salamanca,

y estuvieron realizándose a lo largo de 1945 con Manuel García Díaz de alcalde.

A falta de algunos detalles, debieron de darse por terminadas a comienzos del

año siguiente. Por esas fechas, la Presidencia del Concejo había invitado al

gobernador civil a la fiesta de San Blas con el fin de que, al tiempo de rendir

homenaje a tan alta personalidad, su excelencia inaugurara el Coto Escolar y la

Casa Cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, los actos serían suspendidos y

pospuestos a falta de algunos protocolos previos que habían sido omitidos. Las banderitas de papel, pues, se guardaron para otra

ocasión.

Como

hemos visto, faltaban las cuadras, y los caballos de la Benemérita seguían

ocupando inmuebles de alquiler, cuyos propietarios (Fermín Tejeda Alonso y

Emilio Mateos Mateos) los reclamaban por esas fechas, al igual que hacía la

familia Jiménez-Díaz con sus casas, necesarias para la industria de panadería;

argüían además que, estando ya en uso el cuartel nuevo, tales propiedades aún

no habían sido liberadas del arriendo por parte del Ayuntamiento. En septiembre

de 1948, el arquitecto madrileño Eduardo Baselga presentó el proyecto para la

construcción de cuadras anejas al cuartel de la Guardia Civil, con capacidad

para cinco caballos, por un importe de 40.000 pesetas. Y en marzo de 1949 fue

aprobado (coste de 39.313 pesetas) como obra de urgencia, por lo que quedaba

exceptuada la subasta. En junio del mismo año, ya de alcalde Francisco

Rodríguez Barrado, se produjo la adjudicación definitiva del concurso a destajo

para los maestros albañiles locales Pedro Serrano Martín y Juan José Rodríguez

Yuste.

La

ejecución material de la Casa Cuartel de la Guardia Civil culminaba, pues, en

1949. Al año siguiente, se cerraban también unos engorrosos desencuentros entre

el Ayuntamiento (promotor) y el contratista salmantino Fernando Pariente,

constructor de las viviendas de los guardias y de la parte de cuartel, es

decir, la obra terminada a finales de 1945. Tales flecos, referidos a asuntos

económicos, se habían prolongado durante cinco años. De ellos nos ocuparemos en

otro artículo junto a la historia del “viejo cuartel”, es decir, del

emplazamiento del puesto de la Guardia Civil de este pueblo hasta principios de

1946.

[1]

En agosto de 2022, el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado Módenes,

y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos

Rodríguez, firmaron el convenio para llevar a cabo las obras con una asignación

de 1.000.000 de euros. Se trata de una segunda fase, continuadora de la de

demolición y cimentación que se llevó a cabo en 2021, y que está pendiente de

licitación, asignación y ejecución de las obras. Asimismo, será necesario

recabar más recursos y subvenciones para tan importante empresa

social-asistencial, según manifestaba en los medios el primer edil chinato.

[2]

Para los integrantes de las generaciones más jóvenes, no cabe duda, el cuartel

de ahora es el moderno y funcional inmueble sito en la urbanización El

Carrascal, sede de la Benemérita desde finales de 2011, tras haber ocupado los

guardias durante cuatro años y medio algunas dependencias del extinto Colegio

Libre Adoptado o “instituto”.

[3] La

información base de este escrito se halla en el Archivo Municipal de Malpartida

de Plasencia (AMMPL), sobre todo en la parte digitalizada del mismo: los libros

de actas de plenos anteriores a 2001.